レオシュ・ヤナーチェク人物像

レオシュ・ヤナーチェクはどのような人だったか、を考える際には彼の子供時代に戻ってみる必要性があります。ヤナーチェクがは19世紀中ごろ北モラヴィアのフクヴァルディで教師の家に生まれました。その地域はとても貧しい地域で、家族にあまり明るい未来はありませんでした。貧困と隣り合わせの劣悪な社会的状況は、大家族であるが故と唯一の稼ぎ手である父親イジー・ヤナーチェクの病気によってさらに悪化しました。レオシュ少年への教育の機会は、スタレー・ブルノのアウグスティノ会修道院付属学校に入学することによって与えられました。

11歳の少年にとって家族もいない、友達もいない環境は初めはとても大変だったでしょう。また、その環境は男性のみの世界でした。修道士たち、同級生、教師たち―接する人はみな男性で、母親の愛や修道女たちとの面識さえない世界でした。ヤナーチェクがブルノにやって来てすぐ、子供時代の唯一の権威であった父親が亡くなりました。このことがのちのヤナーチェクの人生において、女性の心理を理解することへの奮闘と女性たちとの複雑な関係のきっかけとなったと言えるでしょう。

ヤナーチェクは学生時代は平均的な学生でしたが、教師育成のためのスラブ教育機関での勉学を終えたあたりから、彼の才能は輝き始めました。瞬く間にブルノのチェコ人社会の中で噂になりました。貧しい歌い手としてスタレー・ブルノの修道院にやって来た少年は、10年の間に周りも驚く変身を遂げたのです。

1872年当時18歳のヤナーチェクはスタレー・ブルノの聖母被昇天大聖堂聖歌隊副指導者に就任、1876年からは師範学校教員となり、女性教師の指導や、ギムナジウムでの歌唱の指導も行いました。教師としての仕事のほかにコンサートマスターとしても活動しました。1873年からは合唱団「スヴァトプルク」の、1876年からはモラヴィアでもっとも著名な音楽団体であったブルノ・ベセダ合唱団のコンサートマスターを務めました。それまでドイツ人がマジョリティとして仕切っていた声楽や音楽のコンサートの分野で、チェコ人であるヤナーチェクがコンサートマスターおよび指揮者として活躍しました。さらにピアノの名手として名を馳せ、室内楽・オーケストラのコンサート運営も行いました。こうした活動を通して若きヤナーチェクは、ブルノのチェコ人エリート層と繋がりを持つ機会を得ました。

しかしながらまだ作曲家としては認められていませんでした。作曲家として認められ始めたのは1904年のオペラ「イェヌーファ」ブルノ初演後になりますが、実際どの程度認められていたのかははっきりとはわかりません。熱狂的に迎えられたのも、ある程度までは上演を拒否するプラハに対抗して「モラヴィアの」音楽を見せつけるためでした。ブルノで作曲家としてのヤナーチェクはそれほど話題にはならず、それよりもオルガン学校校長として知られていました。このことは「イェヌーファ」が1916年に至るまで18回しかブルノ国民劇場で上演されていないことからも明らかです。ヤナーチェクは作曲家としての名声を得ることは諦めかけていました。原因の一つは幾度にもわたるプラハからのオペラ上演拒否でした。国民的作曲家ベドジフ・スメタナを嫌い、一方で当時チェコ社会で問題視されていた「世慣れ人」アントニン・ドヴォジャークを手放しで崇めていたヤナーチェクは、変わり者の野心家として捉えられていました。このようにズデネェク・ネイェドリーをはじめとするプラハ音楽シーンの重要人物たちを敵に回していました。1916年にプラハ国民劇場で「イェヌーファ」初演が成功を収めるまで、ヤナーチェクの作品は無視されるか滑稽なものと扱われていました。ヤナーチェクは1916年の「イェヌーファ」プラハ初演後に書いた手紙の中でも次のように吐露しています。

誰がいつ何に気づくか、私は信じていなかった。私は殴られた―私の教え子たちは私にどのように作曲するか、どのようにオーケストラを通して表現するかをアドバイスし始めた。

ヨゼフ・ボフスラヴ・フォエルステルに宛てた手紙より (1916年6月24日)

しかしながら1918年ウィーン宮廷歌劇場で「イェヌーファ」が上演され、マックス・ブロッドがヤナーチェクを売り込んだのち、ヤナーチェクは自信と社会的名声を得ていきました。

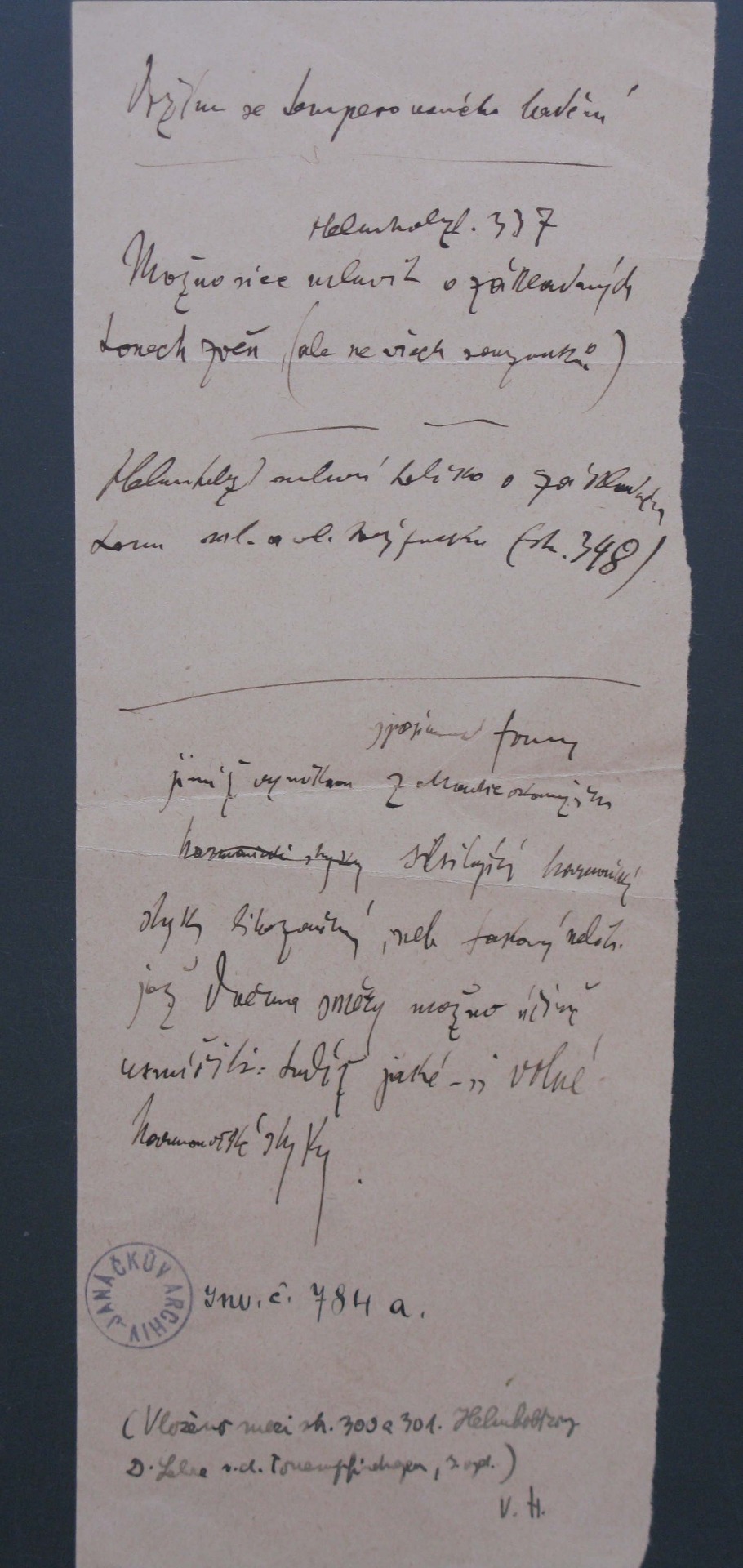

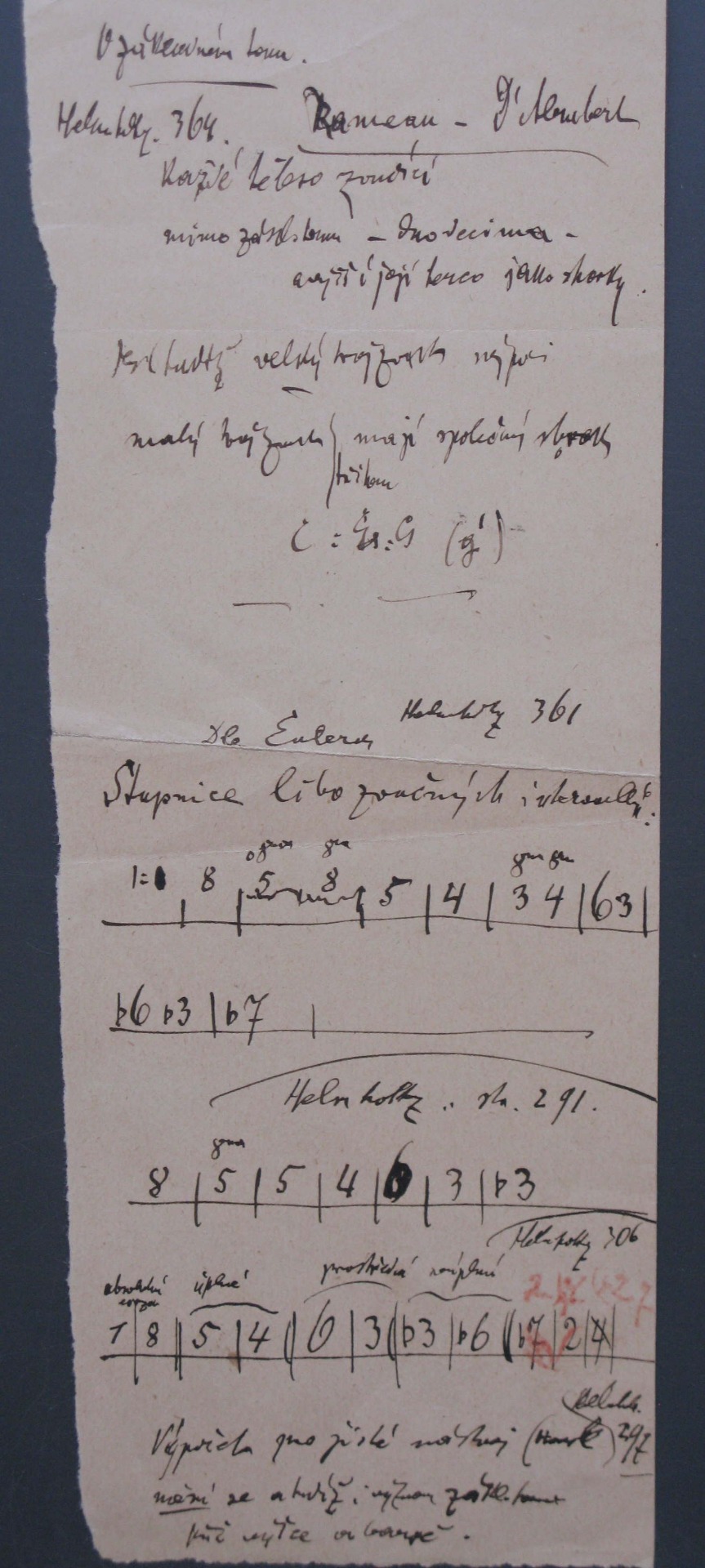

ヘルムホルツ著Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musikに書き込まれたヤナーチェクのメモ©モラヴィア博物館

ヤナーチェクの人物像についてもう一つ特筆すべきことは、彼の類稀なる学習能力です。12歳にしてヨゼフ・ドゥルディークの形式的美学の本を読んで学んでいました。このことは美学、心理学、言語学、歴史学など様々な作品を読む際の指針となり影響を与えました。ヤナーチェクの本棚には文学の本に交じってヘルムホルツ著Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musikやマサリク著Základové konkretní logiky. Třídění a soustava věd、ヴント著Grundzüge der physiologischen Psychologie、ツィンマーマン著Allgemeine Aesthetik als Formwissenschaft、シェーンベルガー著Harmonielehre、そしてヒューゴ・リーマン、オタカル・ホスティンスキー、ズデネェク・ネイェドリーの作品などが並んでいました。これらの大部分の本には書き込みがしてあり、読み込まれた跡があります。そしてこのことはヤナーチェクの言語的多才さともつながっています。ドイツ語を不自由なく使いこなし、ロシア語も上手に話し、若い時にはフランス語も学びました。

ヤナーチェクの宗教的、政治的、民族的視点も大きな役割を果たしています。ヤナーチェクと神との関係についてはコメントしませんが、教会との関係については言及することができます。修道院で教育を受け、20年間ブルノの聖歌隊を率い、モラヴィア特有のキリルとメトディウス崇拝を子供時代に経験したにも関わらず、敬虔なカトリック教徒にはならず、教会との関係はドライなものでした。その様子は次のヤナーチェクの言葉に見て取れます。

オルガンは一番感情のない楽器だ。だから教会で演奏されている。

インドジフ・ツェネクに宛てた手紙より (1926年10月31日)

ヤナーチェクの政治的視点についてはあまり知られていませんが、1920年代わずかな期間チェコスロヴァキア国民民主党のメンバーであったこと、のちの1927年マサリクの考え方と相容れなくなりメンバーから退いたことが知られています。その他ヤナーチェクはとても強い愛国心の持ち主だったと表面的に考えられていることが知られています。しかしながらこれらのことは時代的に辻褄が合いません。特にヤナーチェクはマサリクと同じ世代に属し、マサリクと同じような人文主義的・民族的考え方を持っていたことを理解することが必要です。スラブ民族への親近感と汎ゲルマン主義への懐疑は19世紀後半には社会に浸透していました。ドイツ人が社会のマジョリティであったブルノでの様々な経験から、ヤナーチェクがドイツ問題について強固な姿勢を取っていたのは驚くことではありません。

19世紀後半からブルノにおいて、チェコ人マイノリティが力を持ち始めると、ドイツ人社会とチェコ人社会の軋轢は明らかなものとなっていきます。緊張が高まったのは、20世紀初頭、ブルノのドイツ人が猛反対したチェコ語高等教育機関問題がきっかけとなりました。当時ブルノではチェコ人、ドイツ人ともに各々の住む地域、店、カフェがあり、ヤナーチェクもチェコ人として、ドイツ人地区には足を踏み入れませんでした。いくら質の高いコンサートが開催されようとも、ブルノのドイツ・ハウスには絶対に行くことはない、と宣言し、実際に一度も行きませんでした。

1918年10月28日の政治的軋轢と、ヤナーチェクも尽力した1919年後半のドイツ人劇場(現マーヘン劇場)のチェコ国民劇場への受け渡しを経て、事態は収束していきました。ヤナーチェクの反ドイツ的姿勢は、マイノリティとして暮らしていたブルノでの苦い経験からくるものでした。

一方でヤナーチェクの友であり彼の宣伝に一役買ったのは、ドイツ語作家のマックス・ブロッドで、彼が懇意にしていたウィーンの出版社ユニバーサル・エディションも存在していたことも事実です。

さらにヤナーチェクを語る上で重要なことは、彼の社会的共感力です。チェコ人エリート層の教育に尽力したという人文主義的視点を持つ一方で、彼の社会的弱者への眼差しも感じ取ることができます。それはまた彼の心理学への興味と、その大部分が一般の人々の感情の起伏を音声的に記録したものであったスピーチ・メロディの研究と結びついたものでした。ヤナーチェクはこの方法によって人々の深層心理に近づく可能性を探ったのでした。個人としての人間、そして人間の高まる感情の研究への興味が彼を突き動かしました。このことはまた、彼がロシア文学に傾倒していたことへの部分的な答えにもなります。ヤナーチェクの「親ロシア派」ぶりはロシア語の知識とロシア文学への傾倒に限られていました。ドストエフスキーやオストロフスキー、トルストイの作品への興味は、人々の気質や個人の心理への興味を表したものです。このことは当時の社会における人文主義的視点をよく表しています(マサリクのドストエフスキーに関する著作参照)。

ヤナーチェクの共感力のもう一つの理由は、感情的に満たされていなかった子供時代、そして自身の2人の子どもを失ったことによるものです。この出来事はヤナーチェクに大きな影響を与えました。息子ヴラディミールは2歳で、娘オルガは21歳で亡くなりました。ヴラディミールの死後、ヤナーチェクの関心は、オルガの健康状態があまり良くなかったこともあり、すべてオルガに向けられました。ヤナーチェクにとってオルガは彼の人生の全てとなったのです。彼女の死後ヤナーチェクは人々の悲劇的な運命に敏感になり、それは彼の作品にも反映されていきました。

同時にヤナーチェクが親友と呼べる人を見つけたり、感情的に深くつながった関係を築くことが困難であったという問題を抱えていたことも見て取れます。ヤナーチェクの人生で本当の親友と呼べるのはただ一人、師範学校の同級生で同僚であったベルトホルド・ジャルドでした。若くして亡くなったジャルドはヤナーチェクが唯一信頼した親友でした。ヤナーチェクはその後もたくさんの知り合いや友達に出会いましたが、ジャルドほど近い関係の親友は見つかりませんでした。彼は基本的には、自身の同級生意外とは皆敬語で話していました。

彼の妻ズデンカさえも、ヤナーチェクにとって自身の感情をさらけ出せる人物ではありませんでしたが、のちに知り合ったカミラ・シュテスロヴァーはヤナーチェクの信頼できる親友であり恋愛感情も混じった崇拝の的となりました。

信じてほしい、カミラ、我が人生においてあなたの所で過ごした日々ほどいい思い出は他にはない。心の奥底からの真実の友情を感じた。あなたはありのままの風景が見渡せる開かれた窓のようだった。私は隠れる必要もなく、魂の落ち着ける素晴らしい日々だった。[...]だからあなたの所で、私たちの間には笑顔が溢れていた。私はよい人たちに囲まれ、それはいい思い出で、あなたのことが好きだ。私の人生は悲しく無秩序なもので、それに私は「芸術」で蓋をし、刈り取り、許容できるものへ変換している。運命が私たちを結びつけたのだとしたら、芸術が私に必要だったのか、芸術が私を呼んだのか、誰が知っているだろうか。物事の真実を見つめるあなたの眼差しが、私にとって全てではなかったのだろうか。

カミラ・シュテスロヴァーに宛てた手紙より (1924年8月20日)

最後に、直接的には関連するとは言えないが多くを語っているテーマ、ヤナーチェクの経済状況があります。ヤナーチェクは18歳から教師として十分な収入を得ていましたが、豊かになったのは1920年よりのちプラハ音楽院の教授になってから、そしてその大部分は著作権料によるものでした。経済的には常に質素な暮らしをし、できる限り家族や友人たちを支援しました。ヤナーチェク自身によれば、彼の財産を直接相続する子孫はいなかったものの出費にはとても慎重でした。しかしながら実際には、家族、知り合い、シュテッスル夫妻まで周囲の人々は彼の経済的不得手さを利用しました。「お買い得」と言われて買った多くのものは、彼の死後、価値のないがらくたか必要以上に高額な不動産・土地であったことが判明しました。

ヤナーチェクの人物像というモザイクがを少しでも完成させるには、さらに多くの項目について深い探求を行わなければなりません。しかしながら少なくとも次のことが言えるでしょう:ヤナーチェクはとても知的で、立派な教育を受けた、勤勉で野心家で運営能力に長けた人で、自身の感情を表現する能力は限られていたが感情豊かな人でした。癇癪もちで融通が利かない人だったという記録もあれば、ある程度は妥協することもできたという記録もあります。ユーモアと思いやりのある会話のできる人でしたが、怒りっぽく厳しいという一面もありました。自分の周りには誰も寄せ付けず、自分の世界に閉じこもり独りぼっちでした。人間の終わりについて深く考察していましたが、自身の終焉については一言も触れずじまいでした。寛大なほうではありませんでした。彼の邪魔をした人々を許すことはなく、人々への感謝の気持ちもあまり持ち合わせていませんでした。一方でヤナーチェクは人々の困難や不幸に関して敏感でした。つまりヤナーチェクは、特別ではない普通の人だったと言えるでしょう。ただ一つ、普通の人とは全く異なっていたのは、20世紀が誇る素晴らしい音楽を生み出す才能を持っていたということです。

執筆:イジー・ザフラートカ「偉大なチェコの作曲家たち」(国立博物館、2020年)より抜粋。