レオシュ・ヤナーチェク

(1854年―1928年)

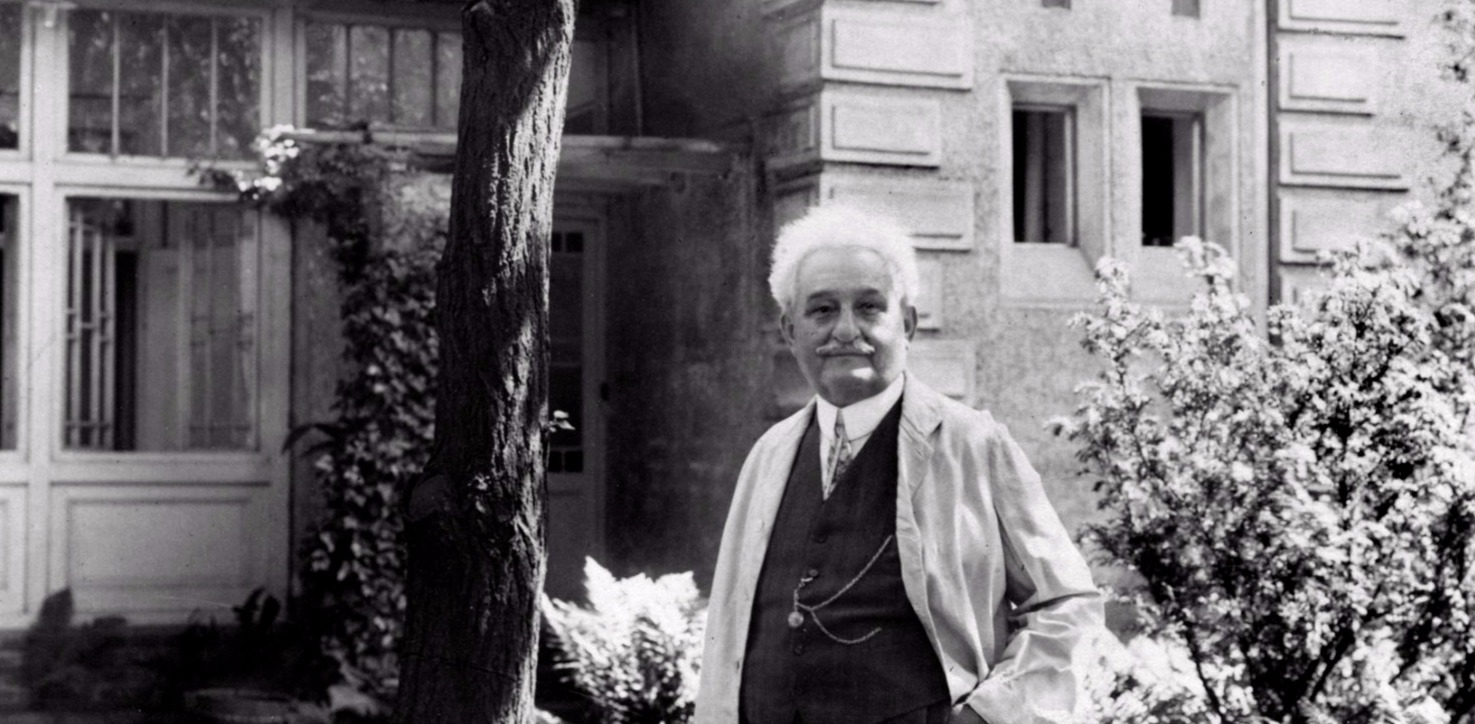

レオシュ・ヤナーチェクは出生年だけで考えれば、アントニン・ドヴォジャークの世代に属しますが、彼が作曲活動を活発におこなったのは20世紀初頭であることを考えると、世代としては2世代下の世代に属すると言えるでしょう。ヤナーチェクの人生と作品は、彼が若いころから住んだブルノに深い関わりがあります。彼の作曲活動や教育活動は、ブルノの文化的発展に大きな影響を与えました。

レオシュ・ヤナーチェクは1854年7月3日フクヴァルディで、教師であった父イジー・ヤナーチェクとアマーリエ・グルリホヴァー(旧姓)のもとに、14人兄弟の9番目として生まれました。子供時代の思い出としてヤナーチェクは、フクヴァルディの学校、父親の養蜂場、バビー・フーラの丘、特別な日のミサの際に歌った教会の聖歌隊を挙げています。学業の面では平均的な生徒でしたが、次第に類まれなる音楽の才能を発揮していきました。父親の健康状態の悪化と、家族が貧しかったことから、レオシュは貧しい家庭出身の子弟のためのプログラムがあるクロムニェジーシュかブルノの修道院付属学校に送られることになりました。彼の父親が、作曲家でありブルノの修道院付属学校校長であったパヴェル・クシージュコフスキーと親交があったため、家族はスタレー・ブルノ地区にあるアウグスティノ会修道院付属学校を選びました。こうして11歳のレオシュは1865年8月にブルノへと向かうことになりました。

私は歌い手としてブルノとクロムニェジーシュの学校から入学許可をもらった。父はブルノの学校に決めた。母とびくびくしながらブルノのカプチンスキー広場の小さな部屋に泊まっている。

私は目を見開いている。夜が明けたら出発、出発だ!

修道院の中庭を母は重い足取りで去っていく。

私の目には涙が、母も同じだ。

孤独、見知らぬ性に合わない人々、知らない学校、硬いベッド、硬いパン。誰も面倒を見てくれない。

自分だけの閉じた世界が出来上がった。すべてはそこへ吸い込まれていった。

父は死んだ。苦痛をあとに残して。

人生と作品について(1924年)

1874年当時のレオシュ・ヤナーチェク©モラヴィア博物館

入学先のアウグスティノ会修道院にはユニークな人物が多々いました。例えば作曲家パヴェル・クシージュコフスキー、遺伝の法則の発見者ヨハン・グレゴル・メンデル、そして修道院長ツィリル・ナップ。青服の少年たちと呼ばれた修道院付属学校の男子生徒たちには、聖母被昇天大聖堂でのミサや修道院の音楽関連事業、ブルノでのコンサートや舞台での活動を通しての、徹底した音楽教育が施されました。その後約50年後ヤナーチェクは管楽六重奏組曲「青春」の作曲の際、修道院での生活を思い起こしています。

アウグスティノ会修道院はヤナーチェクに音楽の基礎を与えただけでなく、一般教養を身につける機会も与えました。1866年から1869年にかけてはスタレー・ブルノ地区にあるドイツ語高校に、1869年から1872年にかけては教師育成のためのスラブ教育機関に出入りしていました。こうしてヤナーチェクは、彼の父親が望んだ教師への道を歩み始めました。しかしながら最終学年の年、修道院付属学校校長のパヴェル・クシージュコフスキーが辞職してオロモウツへと移ったため、ヤナーチェクはクシージュコフスキーの代わりを任されました。その1年後、合唱団「スヴァトプルク」(1873年から1876年まで)のコンサートマスターも兼任するようになりました。この頃から作曲もおこなうようになり、パヴェル・クシージュコフスキーの多大な影響を受け、男声合唱曲「畑仕事」や「はかない愛」などを製作しました。その後若きヤナーチェクは音楽の道に邁進、プラハのオルガン学校で学ぶことになり、教師の道からは次第に遠ざかっていきました。

プラハ・コンヴィクトでの入学試験―オルガン学校にて。

ブラジェク教授:「属七の和音はどう解決されるのかね?」

沈黙。

ブラジェク教授:「7音は下がり、3音は上がり、5音は上がり、根音は下がる。この学生は知らないようだ。」

私の頭の中では次のことが駆け巡っていた:

7音は下がらない、5音は上がらない、根音も下がらない!この時から私は和音の不思議について考えるようになった。

人生と作品について(1924年)

プラハ滞在の頃からヤナーチェクのまっすぐな、時に厄介な性格が顕著になってきました。雑誌「ツェツィーリエ」では、オルガン学校校長フランティシェク・スクレルスキーが指揮を執っていたグレゴリオ・ミサのやり方と合唱団指導の力不足を批判しました。このことが原因で学校から追放されました。

その日のことは覚えている、なぜなら私は真実を述べて不当な扱いを受けたから。

ヤナーチェクの授業ノートより

1882年当時のレオシュ・ヤナーチェク©モラヴィア博物館

結局パヴェル・クシージュコフスキーの口利きで3年間の学業プログラムを終えることができるようになり、さらにそのプログラムを素晴らしい成績でわずか1年で卒業しました。またプラハ滞在中にヤナーチェクはアントニン・ドヴォジャークとの親交を深めました。ブルノに戻ってからは師範学校で教鞭を取り、作曲、式、ブルノ・ベセダ合唱団の運営(1876年から1888年まで)など、ブルノの音楽シーンで熱心に活動しました。ブルノ・ベセダ合唱団はヤナーチェクが指揮者として在任した間、モーツァルトのレクイエム、ベートーヴェンのミサ・ソレムニス、ドヴォジャークのスターバト・マーテルなどもこなす有名な合唱団へと成長しました。

1870年代後半、ヤナーチェクは師範学校校長エミリアン・シュルツの娘にピアノを教えるようになりました。当時25歳だったヤナーチェクと校長の娘ズデンカはすぐに恋に落ちました。1879年ヤナーチェクはブルノからライプツィヒへ、そしてさらにその後ウィーンへと留学しました。これらの留学時代についてのちの回想で「新しく学ぶことは何もなかった」と語っていますが、ライプツィヒやウィーンでコンサートに通い、ドイツ・ロマン主義音楽に触れ、クララ・シューマンやアントン・ルビンシュタインなどの素晴らしいピアニストの演奏を聴く機会が持てたのは確かです。その間にもズデンカのことを忘れることはなく、ライプツィヒで作曲した作品の中には、彼が当時最高傑作と考えていたズデンカのためのピアノの曲がありました。手紙も彼女に宛ててたくさん書き、時には1日に何通も書くこともありました。手紙の中では学生生活のこと、そして自身の内面の吐露もしています。

親愛なるズデンカ、あなたのために明るい未来を全力をかけて用意することが私の幸せだと考えている、どうか私を信じてくれ…

ズデンカ・シュルツォヴァーに宛てた手紙より

(1879年10月13日)

1885年当時のズデンカ・ヤナーチュコヴァー©モラヴィア博物館

帰国後まもなく1881年にヤナーチェクはズデンカと結婚しますが、夫婦に明るい未来は待っていませんでした。挙式後すぐに夫婦は深刻な危機を迎え、娘オルガの誕生をもってしても関係を修復することはできず、さらにその危機は何か月も続きました。関係はその後ある程度まで修復されましたが、夫婦は幸せとは言えない結婚生活を送りました。

この時期はヤナーチェクにとって仕事の面でも非常に忙しい時期でした。それまでの仕事、役職に加えて、自身が1881年に創設したブルノのオルガン学校の教師兼校長も引き受けることになりました。

ブルノのオルガン学校創設は私のアイデア、プラハにいた頃から考え温めてきた案で、実現させるのは私の大きな挑戦の一つと考えている。

ズデンカ・シュルツォヴァーに宛てた手紙より

(1879年11月29日)

さらなる仕事として、雑誌「フデブニー・リスティ」(1884年から1888年まで)の創刊、編集、研究記事や批評の執筆も加わりました。ヤナーチェクは、才能があり努力家でもあるが貧しかった修道院の生徒から、ブルノでは一目置かれる有名人へとなりました。

1887年から1888年にかけてヤナーチェクは、ユリウス・ゼイエルの戯曲をもとに、自身初のオペラ作品「シャールカ」を執筆しましたが、プラハの上流階級をヤナーチェクが毛嫌いしていたため、ヤナーチェクもプラハでの評判は悪く、ゼイエルは戯曲の使用を許可しませんでした。そのためオペラ執筆を中断せざるを得ず、その後執筆は1919年に再開されることとなります。彼にとって最初のオペラ執筆でしたが、30年たったあとでも彼はこのオペラを自画自賛しています。

私の「シャールカ」?随分前に作ったものだが、全て私の晩年の仕事と通ずるところがある。

人生と作品について(1924年)

オペラ執筆の挫折と1888年ブルノ・ベセダ合唱団の役職解任ののち、ヤナーチェクの情熱は民俗音楽研究へと向けられました。彼の民俗学的興味は1890年に発行されたモラヴィア民謡をもとにした「花束」や、同時期に作られた「ヴァラシュスコ舞曲」、「モラヴィア民族舞曲」、「クラーロヴニチュキ」や バレエ「ラーコシュ・ラーコツィ」に見て取れます。またこの時期ヤナーチェクは2作目となるオペラ「物語の始まり」を書き上げ、自身が指揮をして1894年にブルノの国民劇場で初演を迎えました。

「物語の始まり」はからっぽなコメディーだった。無理やり民謡をこのオペラにねじ込むのはナンセンスだった。「シャールカ」の後に書いたものなんだ!例えば何のためにオペラを書けばよかったのか、聞いてくれ!

ポルシュカ:あんなにいい人を私は知らない。

誰の悪口も言わなかった

神は彼の声を野原で森で聞いた

今日来るようにとお願いした

人生と作品について(1924年)

この時期ヤナーチェク家を悲劇が襲いました。1890年にわずか2歳で、一家の第2子として生まれた息子ヴラディミールが死去したのです。夫婦の関係も悪化する一方でした。

隣り合って、不幸な出来事・痛みを分かち合っていても、結局は孤独である…

記憶:ズデンカ・ヤナーチュコヴァー―我が人生(1998年)

ヤナーチェクはこのような状況の中でも仕事を精力的におこないました。ブルノのチェコ国民劇場運営委員会メンバーになり、ロシア文化が好きだったことからロシア・サークルを立ち上げ、また芸術友の会の会長にも就任しました。

1894年には世界初の試みとしてオペラを散文体で書くことを決めました。この試みにガブリエラ・プレイソヴァーの写実的な演劇「イェヌーファ」を選びました。このオペラの執筆には約10年もかかりました。またこれまでとは違う新しい作曲方法を用い、このことがヤナーチェクの名声を、一介の地方の作曲家から世界の一流作曲家へと押し上げました。どのようにしてこれまでのものとは全く別物の作品が出来上がったのか、というよくある質問に対して、これという明らかな答えはありません。ヤナーチェクの新しい作曲方法は、彼の当時の精神状態や気分を表す、話し言葉への強い興味に深い関わりがあります。ヤナーチェクは話し言葉を楽譜として客観的に記録できると考えていました。

彼自身が名付けたスピーチ・メロディの採集をヤナーチェクは1897年から始め、亡くなるまでこの研究に没頭しました。それは人間のスピーチ・メロディにとどまらず、4000以上もある記録の中には犬の鳴き声や蚊の飛ぶ音、床のきしむ音なども含まれています。

スピーチ・メロディは人間としての機能と全ての精神的行為の段階を表現するものである。人間の愚かさや賢さ、眠たい時や寝足りない時、疲れている時や元気な時など全てを映し出す。子供も年寄りも、朝も夜も、光も闇も、暑さも寒さも、孤独も連帯も。劇を作ることのアートたる部分とは、いろいろな人生の場面を生きる人々が映し出されるメロディを構成することだ。

去年と今年(1905年、Hlídka XXII)

1902年当時のオルガ・ヤナーチュコヴァー©モラヴィア博物館

オペラ「イェヌーファ」をヤナーチェクは1903年2月、悲劇の真っただ中で完成させました。もう一人の娘オルガが21歳の若さでこの世を去ったのです。

「イェヌーファ」を、私の娘オルガと息子ヴラディミールを襲った病気、痛み、嘆きの黒いリボンで結ぼう。

人生と作品について(1924年)

1904年当時のレオシュ・ヤナーチェク©モラヴィア博物館

まもなくしてヤナーチェクは自身の作品「イェヌーファ」の上演申請をプラハの国民劇場に送りましたが、上演は許可できないとの短い通告とともに突き返されました。ヤナーチェクにとってこのことはとてもショックな出来事でした。芸術家としての無力さを感じ、とても落ち込みました。その後1904年1月21日にブルノ国民劇場で「イェヌーファ」は初上演されますが、その成功は「地方の劇場での公演成功」にとどまるものでした。また同年ヤナーチェクはオルガン学校での指導と作曲に集中するため年金生活開始を申請しました。この時期から定期的にルハチョヴィツェに湯治に通うようにもなりました。

湯治滞在に私は何を見出していたのか?週に30から35時間、あるいは40時間も教鞭を取り、合唱団の指揮をし、コンサートを運営し、修道院聖歌隊を指導し、「イェヌーファ」を作曲し、結婚し、子供を失い―私自身と向き合う時間が必要だった。

人生と作品について(1924年)

ある時ルハチョヴィツェでカミラ・ウルヴァールコヴァーという女性と知り合い、彼女の人生からインスピレーションを得てオペラ「運命」を書き上げました。

彼女は最も美しい女性の中の一人だった。彼女の声はまるで古楽器ヴィオラ・ダモーレのようだった。ルハチョヴィツェの源泉は8月の灼熱の太陽に照らされていた。なぜ真っ赤に燃えるバラを片手に歩き、なぜ自分の物語を語っていたのか?そして物語の結末が何とも奇妙だったのはなぜか? [...]繊細なトーン、女性らしい語りのこの物語は「運命」と名付けられた。

人生と作品について(1924年)

1906年当時のレオシュ・ヤナーチェク、ルハチョヴィツェにて©モラヴィア博物館

ルハチョヴィツェの温泉地を舞台にしたこのオペラは、ヴィノフラッド劇場で上演準備されましたが、上演には至りませんでした。オーケストラと歌手への負担が大きく、「このオペラの役のせいで声帯を壊したくない」という嘆願書まで提出されていたのが理由です。また問題のあった台本も上演に至らなかった理由の一つです。「運命」はこうしてヤナーチェクの存命中に上演されなかった唯一のオペラとなりました。音楽的観点からすると「運命」はヤナーチェクの作品の中でも最も興味深い作品の一つであり、のちに続く何作品かでも使用されている古楽器ヴィオラ・ダモーレが一番最初に使用された作品となっています。

ヤナーチェクの作曲人生においてもう一つ重要な出会いとなった人物はペトル・ベズルチュです。ヤナーチェクとベズルチュは同じような社会的テーマに興味を持っていました。

あなたの言葉はまるで呼ばれたかのようにやって来た。私はそこから荒れ狂う怒り、失望、痛みを感じた。

ペトル・ベズルチュに宛てた手紙より

(1924年10月1日)

ヤナーチェクはベズルチュの詩をもとに、モラヴィア教員合唱団のために男声合唱曲「ハルファール先生」、「マリチュカ・マグドーノヴァー」、「7万年」を作曲し、これらは瞬く間に人々に知られる曲となりました。しかしながらヤナーチェクの長年の夢、プラハでの「イェヌーファ」の上演準備開始はかなわぬままでした。

「イェヌーファ」がプラハ国民劇場で上演されてほしい、と繰り返しているわけではない。プラハの音楽界隈の人々、ましてや普通の人々からの高評価もいらない。「イェヌーファ」上演拒否は不当な扱いだと申し立てているだけだ。作品が上演されないチェコ人の作曲家として。

カレル・コヴァジョヴィッツに宛てた手紙より

(1904年2月9日)

ヤナーチェクは「イェヌーファ」プラハ上演の夢がだんだんと遠のいていくのを感じました。 ピアノソナタ「1905年10月1日路上より」や自筆の「イェヌーファ」など自身の作品を壊すという暴挙にも出ました。1914年ヤナーチェクは自身の60歳の誕生日を、地方の一介の誰にも理解されない作曲家として迎えました。しかしここから状況は一変していきます。

1917年当時のレオシュ・ヤナーチェク、ルハチョヴィツェにて©モラヴィア博物館

ブルノの芸術友の会会長で医者であったフランティシェク・ヴェセリーと、その妻で作家・声楽家のマリエ・カルマが、プラハ国民劇場館長のグスタフ・シュモランツと指揮者カレル・コヴァジョヴィッツにかけあい説得したことによって、「イェヌーファ」の上演準備がプラハで開始されました。オーケストラの何か所を大幅に改変するというコヴァジョヴィッツの変更条件もヤナーチェクは受け入れました。こうして1916年5月「イェヌーファ」はプラハで初上演されました。この時までほとんど世の中に知られておらず低い評価を受けていたヤナーチェクは、62歳にして脚光を浴びました。いくつかのヴェリズモ・オペラで使用されているようなペーソス や安っぽいエフェクト抜きのオペラのやり方は、他に類を見ないものでした。この時期からプラハの「イェヌーファ」コステルニチュカ役のガブリエラ・ホルヴァートヴァーとの親密な関係や、「まるで天の計らいかのように」マックス・ブロッドとの友情が始まりました。ブロッドは「イェヌーファ」をウィーンの出版社ユニバーサル・エディションに紹介し、自らドイツ語への翻訳もおこないました。ウィーンの宮廷歌劇場が「イェヌーファ」に関心を示し、1918年2月にはウィーンで上演されました。これがヤナーチェクの名を世界に知らしめるきっかけとなりました。1924年にはニューヨークのメトロポリタン・オペラで「イェヌーファ」が上演されました。「イェヌーファ」のプラハ初演ののちヤナーチェクは、狂詩曲「タラス・ブルバ」とオペラ「ブロウチェク氏の旅行」を完成させました。

1918年のチェコスロヴァキア共和国建国をヤナーチェクは、みなぎる力と明るい未来への希望とともに迎えました。

我が共和国の若い魂と若々しい音楽を私は携えて来た。過去に目を向けるのではなく未来を見つめている。私たちは発展しなければいけない。そしてその発展は、痛みや打ちのめされ抑圧された思い出の中にあるものではない。それらの思い出を捨て去ろう。私たちの国は世界に確固たる地位を占めるべきだ。私たちはヨーロッパの心臓だ。その心臓の音はヨーロッパ中に響き渡るべきだ!

1926年ロンドンでのヤナーチェクのスピーチより

1927年当時のレオシュ・ヤナーチェクとカミラ・シュテスロヴァー、ルハチョヴィツェにて©モラヴィア博物館

ヤナーチェクの生前最後の10年は、彼が次々と作品を生み出した時期に当たります。晩年のヤナーチェクの創作活動のエネルギーの源となったのは、憧れの女性カミラ・シュテスロヴァーとの謎解きのような手紙のやり取りでした。カミラとは1917年に知り合い、2人の友情はヤナーチェクが亡くなるまで続きました。ヤナーチェクにとってカミラはインスピレーションをあたえてくれる、手の届かない、理想の女性でした。実際のカミラが、ヤナーチェクが思い描いている女性とはいささか異なることも気にはなりませんでした。

そして人々は?目を丸くしている。私は作曲という分野で成功を収めている。それはどこから?謎解き。理解するためにモグラのように深く掘り下げる。声を大にして言いたい、あなたを称賛したい、自慢したい:「ほら、私の愛する、愛する人生の謎解きだ!」

カミラ・シュテスロヴァーに宛てた手紙より

(1928年3月12日)

ヤナーチェクの人生において、この時期が間違いなく一番精力的に創作活動をおこなった時期と言えます。1920年には交響詩「ブラニーク山のバラード」を、その1年後にはオペラ「カーチャ・カバノヴァー」を完成させ、次のオペラ「利口な女狐の物語」に取り掛かり始めました。

利口な女狐を私は森のために、のちの悲しみのために捕まえた。喜劇の中の悲しい結末。悲しい結末には私は一人で立ち向かう。

カミラ・シュテスロヴァーに宛てた手紙より

(1923年4月3日)

1923年には初の弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」を完成させ、カレル・チャペックの戯曲に基づいてオペラ「マクロプロスの秘事」を書き上げました。若い前衛派の芸術家に交じって現代音楽協会(ISCM)の国際フェスティバルに参加し、イギリスにも滞在しました。

1925年にはマサリク大学初の名誉博士号を授与され、その2年後にはアーノルド・シェーンベルクとパウル・ヒンデミットとともにプルシア科学アカデミーの会員に選出されました。またベルギー王アルベルトからは、アントワープでの「イェヌーファ」の大成功によりレオポルド王騎士号を授与されました。この時期、ほかの世界的に有名な作曲家たちもそうしたように、ヤナーチェクも1926年左手のためのピアノ協奏曲カプリッチョ「挑戦」や、戦争で腕を失ったピアニスト、オタカル・ホルマンのための室内楽曲など、第一次世界大戦の負傷兵のために曲を発表しました。同年ヤナーチェクは、彼の作品の中でもっとも有名な管弦楽曲「シンフォニエッタ」や「グラゴル・ミサ」を作曲しました。「シンフォニエッタ」は「自身の街」ブルノに捧げられました。

中世修道院の庵室のモティーフの陰気さなしに、陳腐な模倣の跡なしに、ベートーヴェンのペーソスの跡なしに、ハイドンの遊び心無しに、ウィッテの改革の障害に反して―クシージュコフスキーを私たちから疎遠にした!ルハチョヴィツェの森の香り―それは心が落ち着くものだった。

グラゴル・ミサ、新聞「リドヴェー・ノヴィニー」1927年

1926年当時のレオシュ・ヤナーチェク©モラヴィア博物館

ヤナーチェクが年を取るにつれて、彼の音楽は革新的で若々しいものへとなっていきました。晩年のヤナーチェクは力とエネルギーに満ち溢れていました。「グラゴル・ミサ」のブルノ初演を終えて、ルドヴィーク・クンデラが批評に「年老いた信心深いヤナーチェク」と書いたとき、ヤナーチェクは「年老いてもないし、信心深くもない!若いんだ!」と応戦しました。

亡くなるまでの数年はドストエフスキーの小説をもとにオペラ「死の家から」を製作しました。ドストエフスキーの小説を自らロシア語から翻訳し、オペラの台本の様式に直しました。カミラ・シュテスロヴァーに捧げた親密な日記の様相を呈した、自身二作目の弦楽四重奏曲第2番「ないしょの手紙」も作曲しました。

何か美しいことを書き始めた。私たちの人生のようだ。それは恋文と名付けられる。ある一つの楽器にまつわるものだ。その楽器はヴィオラ・ダモーレ、愛のヴィオラ。とても楽しみだ!仕事場ではあなたとだけ一緒。ほかの人は誰もいない。あなたのそばで、私たちの空で、あなたを恋焦がれている。本当に。あなたがいなければ私は他の世界を知らない。あなたは私の全て、あなたの愛以外は私は何もいらない。

カミラ・シュテスロヴァーに宛てた手紙より

(1928年2月1日)

1928年当時のレオシュ・ヤナーチェク、プラハのヴィラ・ベルトラムカにて©モラヴィア博物館

1928年7月末ヤナーチェクはフクヴァルディへと向かいました。彼を追ってカミラと息子オタもやって来ました。「死の家から」の修正・付加をすべく楽譜のコピーを持参していましたが、完成には至りませんでした。深刻な風邪を引き、モラフスカー・オストラヴァにあるクライン博士のサナトリウムに運ばれました。レントゲンで肺炎にかかっていることが明らかとなりました。その後1928年8月12日日曜日午前10時にオストラヴァで亡くなりました。その3日後に、この19世紀のもっとも偉大な音楽家の一人であるヤナーチェクはブルノの中央墓地に埋葬されました。ちょうどブルノに新しく建設された展示場でチェコスロヴァキア現代文化展覧会が行われ、ブルノが街として活気づいてきた時期に彼は息を引き取りました。

ブルノで1928年8月15日に行われたレオシュ・ヤナーチェクの葬式での記録。棺桶はマーヘン劇場に設置され、ここからブルノ中央墓地へと葬列が行われた。参列者の中には未亡人となったズデンカ・ヤナーチュコヴァー、ブルノ国民劇場オペラ指揮者フランティシェク・ノイマン、ブルノ市長カレル・トメシュほかたくさんの著名人がいた。 © 国立映画アーカイブ

今日のブルノもヤナーチェクが築いた文化的礎のもとに成り立っています。彼の存命中オルガン学校はブルノ音楽院となり、1947年にはヤナーチェク音楽アカデミーが、さらにその9年後にはブルノ・フィルハーモニーが設立されました。1965年にはヤナーチェク劇場の新しく近代的な建物がオープンし、現在に至るまでヤナーチェクの数々の作品が上演され続けています。2004年からは国際的なオペラ・音楽フェスティバル、ヤナーチェク・ブルノ音楽祭が開催されています。近い将来には、ブルノ・フィルハーモニーの拠点と新しいコンサートホールとして機能するヤナーチェク・センターが完成する予定です。

奇妙な感情の霧、受け継がれた知力と自然の若さの中私を駆け巡る血がなかったら。感情によって作曲家は成り立っている。感情の蓄えほど科学的ではない。いくつもの、いくつもの光、色、音、もののリズムに驚かされる。永遠に若い自然の永遠に若いリズムによって、私の音色も若々しくなる。

もう70年も生きている!人々が祝っている。ピーセクからの手紙には「あなたが生まれてきたことをなぜ人々は祝わないのでしょう?」と書いてある。

人生と作品について(1924年)

執筆:イジー・ザフラートカ